分类: 线束线缆产品

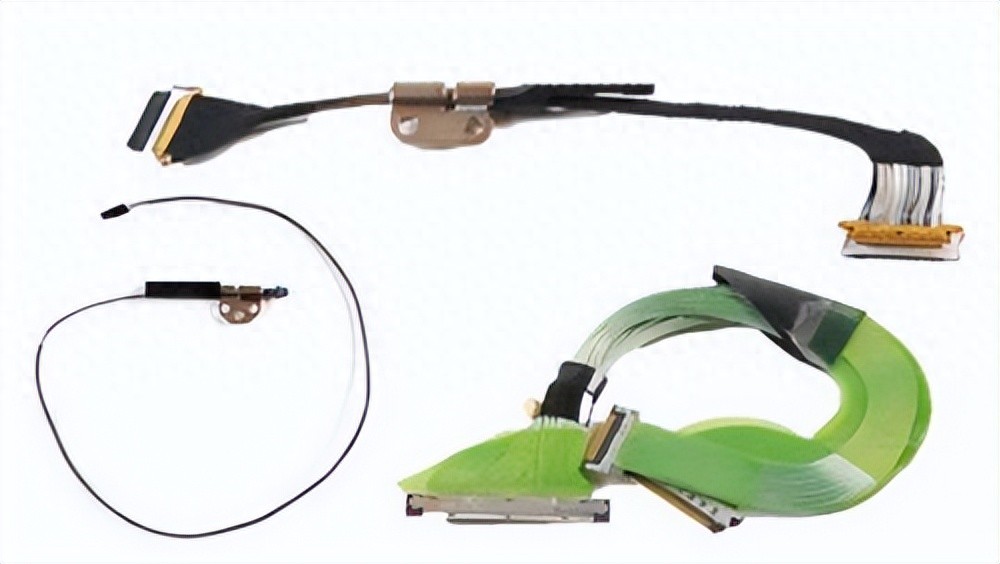

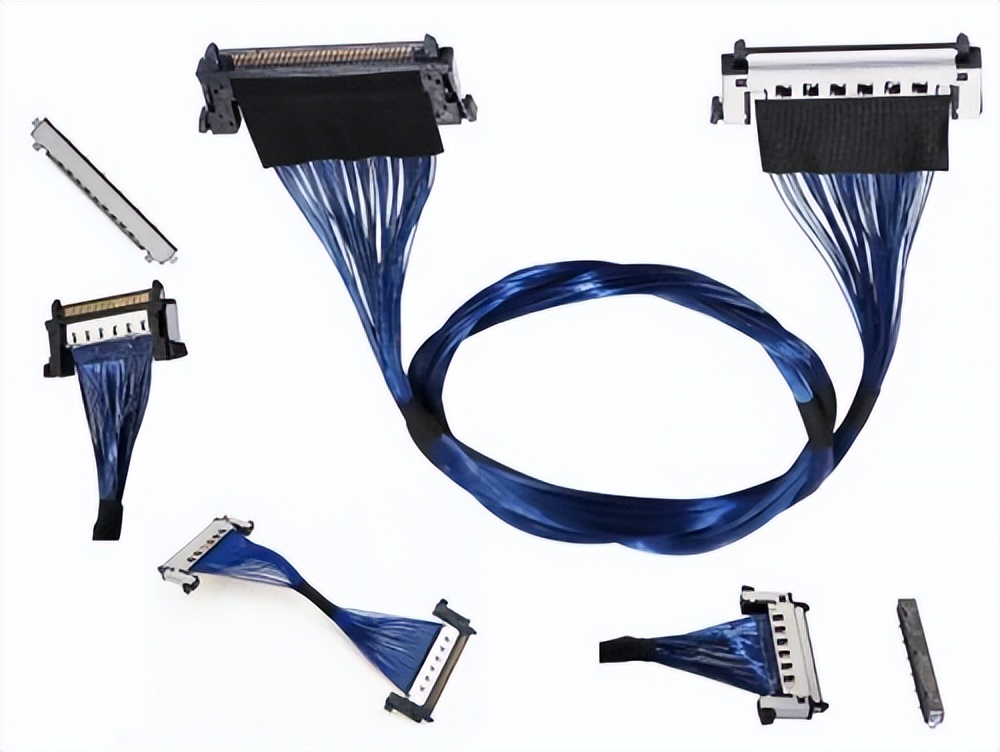

在信息高速发展的时代,设备内部的互连设计越来越趋向微型化与高密度化。其中,“极细同轴线束”(micro coaxial cable)凭借轻薄、柔性及高频传输能力,被广泛应用于智能设备、移动终端、通信模块及精密医疗仪器中。然而,随着线径的减小,信号传输损耗问题也愈发突出。本文将从多个角度解析极细同轴线束损耗的成因,并探讨工程优化的可行路径。

一、极细同轴线束主要损耗类型分析

插入损耗(Insertion Loss)是最直接的能量衰减表现。当信号由发射端经由线缆传递至接收端时,部分能量会因导体电阻及介质损耗而转化为热量而丢失。由于极细同轴线的导体截面积小、传输频率高,信号趋肤效应更显著,导致能量集中在导体表层,从而增加损耗。

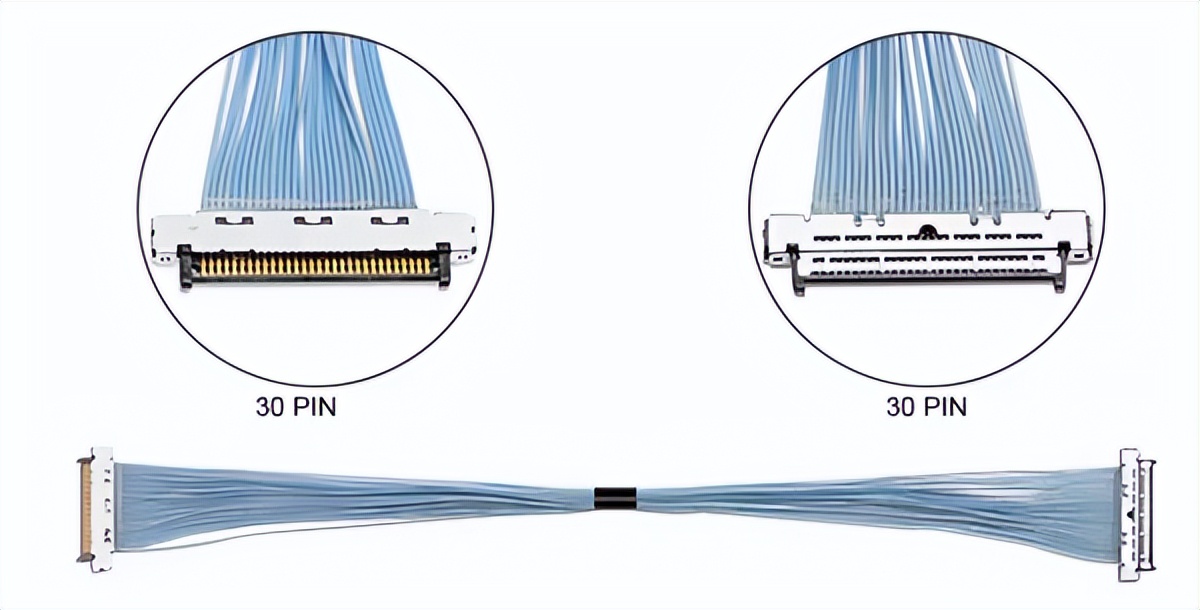

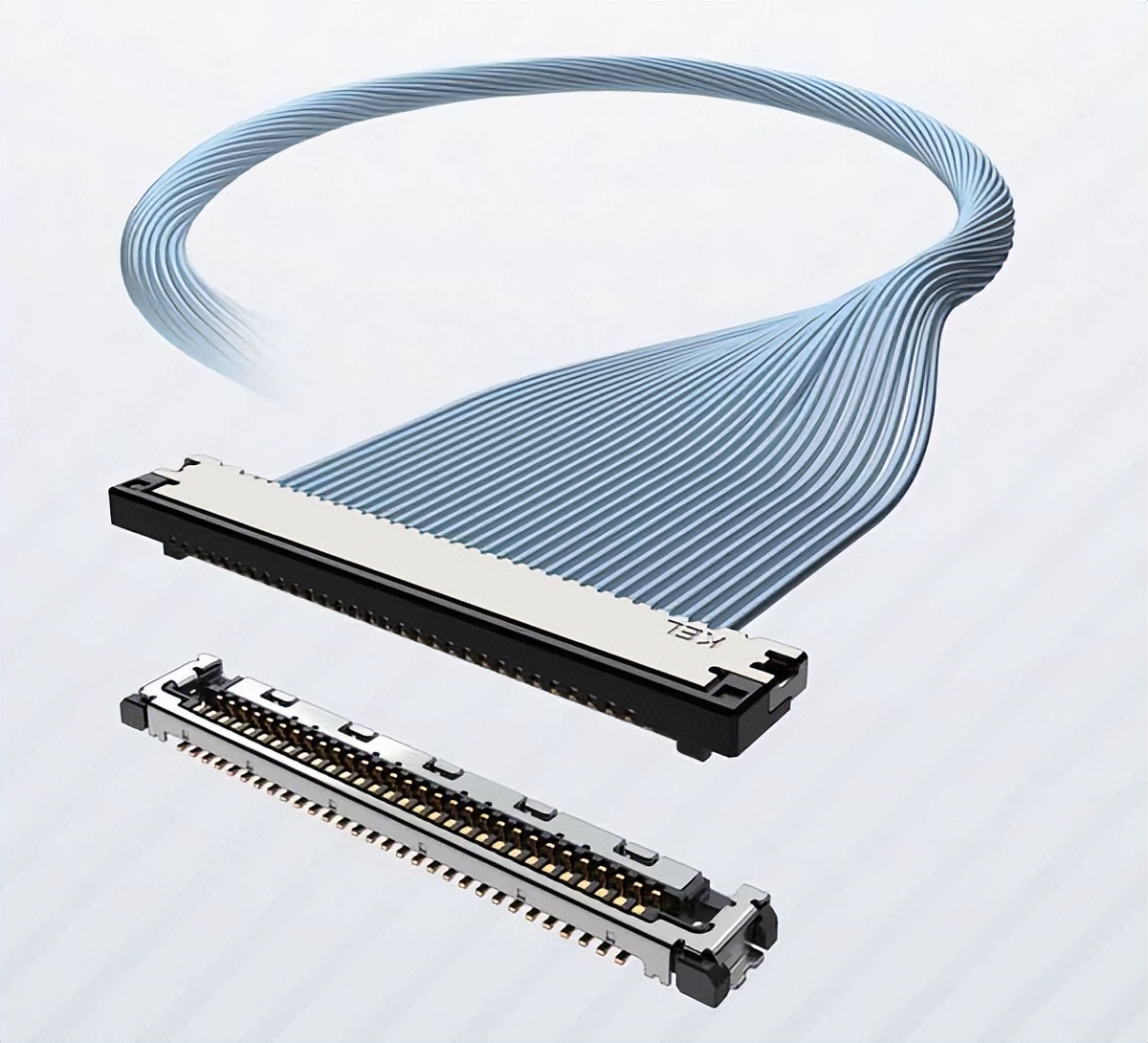

反射损耗(Return Loss)则多由阻抗不匹配引起。当线缆、连接器或PCB接口的阻抗不一致时,部分信号被反射回源端,造成能量浪费及信号干扰。尤其在极细线结构中,加工精度要求更高,稍有偏差就可能放大反射效应。

此外,驻波比(VSWR)相关损耗也不容忽视。阻抗不匹配会引发驻波,使信号在传输路径中形成反射叠加,从而降低传输效率。通过严格控制设计精度、保证各组件阻抗一致性,可以显著减少这类损耗。

二、结构与材料优化对性能的影响

极细同轴线的传输性能取决于其几何尺寸与材料特性。导体越细,电阻越大,损耗随之上升。为平衡尺寸与性能,工程师通常采用低介电损耗材料,如高性能PTFE或氟聚合物,以降低介质吸收造成的能量衰减。例如,在医疗影像设备中,采用低损耗介质的超细同轴线,其信号衰减可较传统线缆降低约10%。此外,线缆越长,损耗越显著,因此在系统布线中应尽量缩短传输路径并减少不必要的弯折。

三、传输路径优化带来的提升

在高速传输场景下,如芯片与I/O模块的近距互连,传统PCB走线(trace)损耗明显。采用极细同轴线作为跳线(jumper harness),并搭配低剖面高密度连接器,可有效缩短高频信号的传输路径,减少插入与反射损耗。这种方案在13–17GHz高频区间表现尤为优越,信号完整性(SI)明显提升,因此被越来越多高端设备采用。

四、制造工艺与安装方式的影响

极细同轴线对工艺精度极为敏感。若线束在弯折或盘绕过程中应力分布不均,会造成屏蔽层结构破坏或介质压缩变形,从而增加信号损耗。生产过程中,若剥皮、焊接或压接工艺控制不当,也可能导致阻抗突变或接触不良,引发反射与能量损耗。因此,精密制造设备与自动化装配流程是确保信号质量的关键。 极细同轴线束的信号损耗主要受导体结构、介质材料、阻抗匹配、加工精度及安装方式等多重因素影响。通过材料优化、精密设计、精准工艺与合理布局,可有效降低信号衰减,提升系统传输稳定性与可靠性。

极细同轴线束的信号损耗主要受导体结构、介质材料、阻抗匹配、加工精度及安装方式等多重因素影响。通过材料优化、精密设计、精准工艺与合理布局,可有效降低信号衰减,提升系统传输稳定性与可靠性。

我是【苏州汇成元电子】,长期专注于高速信号线束与极细同轴线束的设计与定制,致力于为客户提供高性能、可靠的高速互连解决方案。如果您有相关需求或想深入了解更多,欢迎联系:尹经理 18913280527(微信同号)。